1902年,罗纳德•罗斯(Ronald Ross)凭借对疟疾传播机理的发现摘走了第二届诺贝尔医学和生理学奖,这无疑是对罗斯本人忘我工作和辛勤付出的最好嘉奖。不过,平心而论,罗斯能够取得如此成就,显然是“站在了巨人的肩上”,而且他脚下的巨人还不止一位。除了前面曾经提到过的“热带医学之父” 帕特里克•曼森(Patrick Manson)教授之外,法国人拉弗兰也功不可没。

1902年,罗纳德•罗斯(Ronald Ross)凭借对疟疾传播机理的发现摘走了第二届诺贝尔医学和生理学奖,这无疑是对罗斯本人忘我工作和辛勤付出的最好嘉奖。不过,平心而论,罗斯能够取得如此成就,显然是“站在了巨人的肩上”,而且他脚下的巨人还不止一位。除了前面曾经提到过的“热带医学之父” 帕特里克•曼森(Patrick Manson)教授之外,法国人拉弗兰也功不可没。

查尔斯•路易斯•阿方斯•拉弗兰(Charles Louis Alphonse Laveran,又译作拉韦朗、拉弗朗)1845年6月18日出生于法国巴黎的一个医学世家,他的父亲和祖父均是医生。18岁时拉弗兰立志追随父亲的从医之路,申请了斯特拉斯堡公共卫生学院并在那里学习了4年。22岁时拉弗兰如愿以偿成为了一名住院医师。1878年他被派往阿尔及利亚,非洲众多的疟疾患者很自然地使拉弗兰将研究重心转向了这种法国并不常见的传染病。

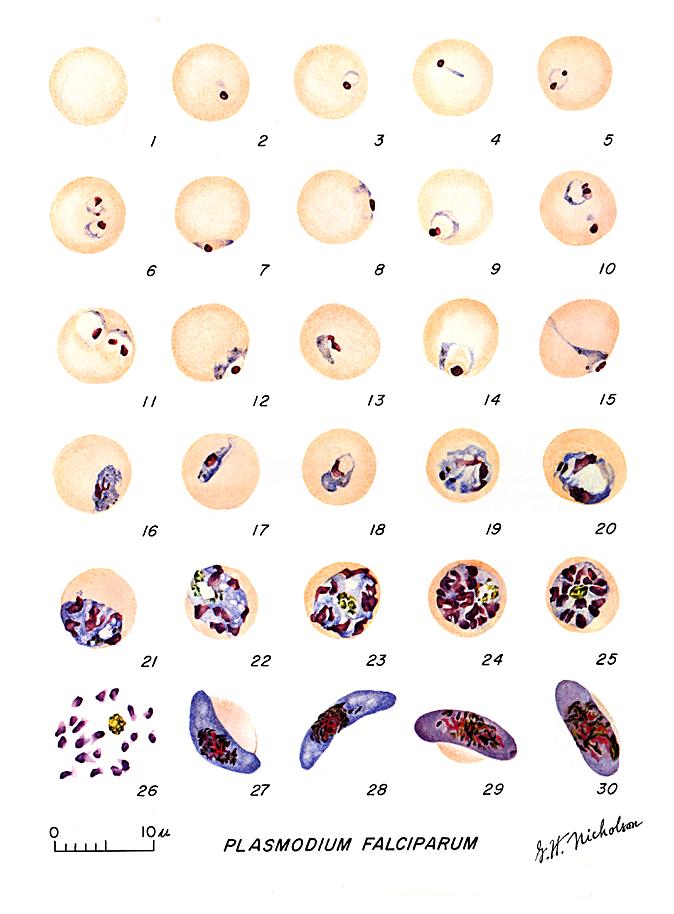

拉弗兰对众多因疟疾而死亡的患者进行了细致的尸检,并很快在死者血液中发现了黑色颗粒。不过,这个发现并不值得兴奋——在那之前,已经有许多研究者描述了同样的发现,只是当时人们还不能确定这种黑色颗粒是不是疟疾患者独有,没能把这种现象与致病病原体联系起来。拉弗兰显然对这种现状并不满意,他决心把这件事彻底弄清楚。在进行了更深入的研究后,拉弗兰终于发现这些颗粒体大小可变,能自由运动,行为酷似某种寄生虫。然而拉弗兰十分谨慎,并不急于公布自己的发现,直到1882年他在意大利的疟疾患者体内发现了同样的病原体后才最终确认这些黑色的小东西就是导致疟疾的罪魁祸首。1884年,拉弗兰发表了《发热疟疾的治疗》(raité des fièvres palustres),文中以480份病例资料为基础详细阐述了这种寄生虫在体内变化、增殖和侵袭的过程。大名鼎鼎的“疟原虫”终于浮出了水面。

可是,学术界却质疑拉弗兰的发现。原来,早在1879年,Klebs和Tommasi Crudeli就已经宣称他们在疟疾流行区的土壤和饮水中发现了疟疾的病原体“疟疾芽孢杆菌”。此后,又有许多意大利学者发表论文肯定了“疟疾芽孢杆菌”的存在,此其一;其二,拉弗兰报告的疟原虫是一种人们从来没有见过的寄生虫,大家对这种致病单细胞真核生物完全一无所知。在病原微生物学飞速发展的十九世纪后期,大批致病微生物被发现:结核病、肺炎、伤寒、白喉、破伤风、炭疽、霍乱……这些致命疾病的病原体无一例外均是细菌。于是,当学者们面对疟疾时,理所当然地认为疟疾大概也是某种细菌感染的产物。在这种环境下,学术界倾向于“疟疾芽孢杆菌”也就毫不奇怪了。疟原虫独特的表现与已知的病原微生物毫无相似之处,人们甚至不知道如何分类它。

不过随着观察和染色技术的进步,人们在不同的动物体内发现了若干种细胞内寄生的原生动物,这些动物与疟原虫的特征类似;另外,拉弗兰的疟原虫在大部分疟疾流行区都获得了证实。到了1889年,主流学术界基本上已经肯定了拉弗兰的发现,认为疟原虫的确为疟疾的病原。而此时的拉弗兰已经在研究疟原虫人体外的生活史。这个过程更为艰难:拉弗兰穷尽办法检测了疟疾病区的土壤,饮水和空气,却始终找不到疟原虫的踪迹。不过这些一无所获的努力也并非毫无价值——这至少意味着疟原虫在人体外并非简单存在于自然环境中。这时,曼森教授关于丝虫病的发现给了拉弗兰相当的提示:既然丝虫可以在蚊虫体内发育,那么疟原虫也可能存在类似的发育阶段。这一想法在多个场合被拉弗兰提及,直到1897年罗斯在疟蚊体内发现了疟原虫的卵囊并据此摘得了诺贝尔奖。

疟原虫的发现使科学家寻找致病生物的范围明显扩大了。到1890年,已经有一系列致病原生动物被发现,其中以锥虫最为出名。在非洲、亚洲和南美洲,锥虫引起了多种动物疫病和人畜共患疾病,最具代表性的就是冈比亚锥虫和罗德西亚锥虫引起的非洲昏睡病(sleeping-sickness)。多位科学家为发现致病原生动物做出了重要贡献,不过拉弗兰仍然是这其中最出色的一位。他比其他学者研究得更加深入,大大拓宽了人类对此类寄生虫形态、生物和病理学行为的认识。他将人工感染的实验动物带回巴黎的实验室进行研究,观察锥虫在大鼠、鱼类、鸟类和爬行动物体内的活动。拉弗兰描述的锥虫种类多达近30种,实际上,整个锥虫属的发现都要归功于他。拉弗兰撰写的专著已经成为原虫病理学方面的权威性著作。

27年间,拉弗兰从未停止过对致病原虫的科学探索。他的工作开拓了人们对致病生物的认识,将细菌之外的单细胞寄生虫带进了人们的视野。特别是在早期那种简陋原始的设备条件下,拉弗兰仍然能够不受固有思维的影响,坚持自己关于原虫的发现,这是非常难能可贵的。疟原虫的发现和其后对疟原虫传播途径的猜想对罗斯的诺贝尔奖更是产生了直接的推动作用,这样的贡献当然不能被遗忘。1907年,就在罗斯获奖之后的5年,诺贝尔奖评委会将第七次诺贝尔生理学和医学奖授予拉弗兰,以表彰他在致病原虫研究领域的杰出贡献。