从1950年到2002年,中国的医疗保健系统经历了五十多年波跌宕起伏的坎坷历程。本文从美国研究学者的角度,阐述了中国卫生保健制度的前世今生,概括了当今中国政府主导的医疗改革现状,以及这一段历史给全世界卫生保健带来的反思。原文作者认为,卫生保健私有化,是当今中国医疗改革举步维艰的导火索。

作者:David Blumenthal · 译者:Hamster __· 阅读原文[en]

对于每一位第一次来到中国的访客来说,中国都会给你带来令人窒息的惊人感受——土地是如此广阔而充满生机同时又对比鲜明。它的城市充满了能源的嗡鸣声,难以忍受的交通堵塞却又使道路几近窒息。中国居住着世界上四分之一人口,而这13亿人口正在越来越多地涌入到巨大城市之中(如北京上海),这一点足以令西方世界相形见绌。这些大城市的摩天大楼和商务中心正如雨后春笋般蓬勃生长,甚至使得伦敦和巴黎都不得不心虚;但是,与之形成鲜明反差的是,9亿的农村人口正生活在贫穷与绝望之中,他们居住在世界上最遗忘的角落。

这一连串的现实组合反映了正在使中国转型的经济政治巨变。在过去25年的时间里,中国的国民生产总值(GDP)以每年8%的惊人速度飞速增长着,使得中国已经成为世界上最大、增长最快的经济体之一。根据分析家的常规推测,中国即将变成全世界21世纪的主宰者,而这正是充满传奇而饱受争议的中国历史领袖——毛泽东所日夜期盼的愿望。然而,中国腾飞的手段也许会激怒这位伟人。作为一名社会主义者兼集体主义者,毛泽东提倡中央政府宏观调控为主、强调社会公平的基本政策;而如今的中国却将其完全颠覆,实行经济私有化,将中央政府的权利更多地下放到省和地方一级。同样,毛泽东提出的把农民利益放在首位的思想,也被当今领导人彻底推翻,更多地投资城市发展,任凭广大农村自由衰败。这些做法造成了城乡人民财富的天壤之别,以及不断加剧的社会冲突。

这一连串的现实组合反映了正在使中国转型的经济政治巨变。在过去25年的时间里,中国的国民生产总值(GDP)以每年8%的惊人速度飞速增长着,使得中国已经成为世界上最大、增长最快的经济体之一。根据分析家的常规推测,中国即将变成全世界21世纪的主宰者,而这正是充满传奇而饱受争议的中国历史领袖——毛泽东所日夜期盼的愿望。然而,中国腾飞的手段也许会激怒这位伟人。作为一名社会主义者兼集体主义者,毛泽东提倡中央政府宏观调控为主、强调社会公平的基本政策;而如今的中国却将其完全颠覆,实行经济私有化,将中央政府的权利更多地下放到省和地方一级。同样,毛泽东提出的把农民利益放在首位的思想,也被当今领导人彻底推翻,更多地投资城市发展,任凭广大农村自由衰败。这些做法造成了城乡人民财富的天壤之别,以及不断加剧的社会冲突。

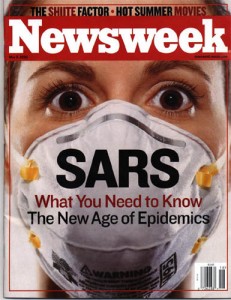

中国向世界大国的转变使得中国的内政——尤其是其稳定性——成为了世界人民关注的潜在焦点。在这方面,中国现代历史上最引人注目、最重要的政策之一就要数医疗系统的改革了。由于效法西方经济体系等原因,中国经济得到了蓬勃发展;而医疗系统也正日益膨大,这要部分归因于中国有意无意地采取了一些美国支持者提出的激进的卫生保健私有化的策略。然而充满讽刺的是,相比于号称社会主义国家的中国,美国作为资本主义的堡垒,它的子民如今正享受着更多疾病费用的保护。对比的结果就是,中国正面临着巨大的卫生保健问题,并且已成为关系内政和谐的潜在主要威胁,而这一点在美国却是那么地微不足道。但与此同时,由于经济发展,更多的税收使得中国政府的财源滚滚而来,造就了其发展卫生保健的绝佳机会,这令西方国家的领导们艳羡不已。挑战与机遇并存,中国的保健制度因此成为西方计划者们不能忽略的独特“实验田”。当今中国政府做出的每一个选择,都能极大影响到对其将来在各种流行病如SARS、禽流感等的处理能力,并且会影响到全世界人民的福祉。

这篇报告叙述了中国卫生保健制度的前世今生,追踪了中国自经济私有化以来在卫生保健方面的一些变化如城乡差距等,以及中国领导人为了克服困难而正在采取的措施,最后结尾则就这些发展给美国和西方卫生保健制度带来的含意做出了反思。

中国卫生保健制度的历史变迁——从1950到2002年

自从1949年毛泽东和中国共产党开始执政之后,他们就创造了一种20世纪共产主义社会典型的卫生保健制度,而这种制度如今已几近灭绝。然而,为了适应巨大的农村人口的需要,充分利用古代的地方医疗 资源,中国的卫生保健制度走出了一条充满特色之路。

资源,中国的卫生保健制度走出了一条充满特色之路。

从城市的大型专科医院到乡村小卫生所,中国政府拥有从所有权、资金权到管理权的一系列权利。私人行医和私有医院都被灭绝。医生成为了政府的雇员。在农村,农民生活中的重要组成——公社成为了卫生保健系统的基石。公社拥有土地,管理土地的耕作,分配劳动果实,建立基础设施,其中也包括在合作医疗制度下产生的卫生保健机构。农村合作医疗制度(The Cooperative Medical System )操控着农村和城镇的医疗中心,这些医疗中心的雇员大多是只接受过基础卫生保健训练的医生——被称作赤脚医生(barefoot doctors),因其为满足农村人口的需要而做出的成效而被西方国家广为人知。赤脚医生能给患者提供西医和中医在内的保健和医疗服务。

从1952年到1982年,中国的卫生保健系统创造了巨大的成就。婴儿死亡率从每1000人中的200人下降到了34人,预期寿命由35岁提升到了68岁。这些进步也反映出政府在公共卫生中所作出的主要投资,这种高度集权的政策仿效了50年代早期的苏联制度。推广免疫接种、改进卫生状况、控制传播媒介如疟疾和血吸虫的传染源,这些措施使得中国的公共卫生在控制传染病方面取得了重大成就。截止到80年代初,中国如同西方国家一样,正在完成流行病学上的转变:疾病和死亡的主要病因已经由传染病更新换代为慢性疾病(如心脏病、癌症、卒中等)

然而,80年代初,中国突然推翻了人尽皆知的卫生保健和公共卫生方面的成功制度。回想起来,这一令人吃惊甚至难以理解的转变似乎是一个更加精心策划和成功的政策的牺牲品:经济私有化,在地方事务上削减北京中央政府角色。直到如今,中国政府才认识到他们在卫生保健方面自身造成的痛苦和巨大分裂。

80年代初的一些决定导致了中国卫生保健的混乱局面。首先,中国戏剧化地改变了卫生保健的财政政策。从1978到1999年,卫生保健方面的中央财政花费占全部卫生保健支出的百分率从32%跌倒了15%(详见原文图1)同时,中央政府将投资卫生保健服务的责任更多地转嫁到了省市一级的政府,要求他们通过地方税收支持卫生事业发展。这迅速加剧了沿海富裕省份与相对贫穷省份之间的落差,为城乡卫生保健投资越来越多的不平等埋下了伏笔。事实上,中央政府大力削弱了其平均分配医疗资源的能力与承诺。政府对卫生保健制度的支持日益减少,这使得大部分医疗机构走上私有化道路,迫使其在公共资源配置减少的情况下,更多凭借在自由市场中销售服务来获得收入。中国政府在默不表态之中无形地纵容了医院的私有化。

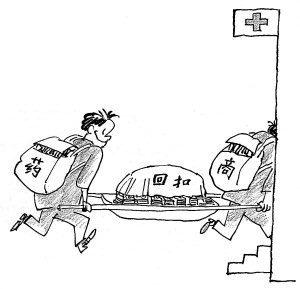

第二,政府施加的价格调控政策给卫生保健市场带来了巨大的、计划之外的影响。为了保障人民的基本卫生保健,政府继续严格掌控了公有制医院和诊所的常规检查服务(如手术、基本化验项目)和常规药物的价格。同时,它也允许各医疗机构从新上市的药品、测试和技术中赢得等于甚至高于15%的利润。更进一步的是,政府对医生的工资制度作出调整,以医生带给医院的收入多少来评判奖金数额。这些收入很大一部分依赖于新药和新技术的销售。以上措施所带来的结果,就是价格昂贵的药物和诸如影像等高科技服务在市场中急剧膨胀扩张,卫生保健领域的价格费用大幅抬升。大部分中国公民无力支付高昂的医疗费用,然而与之相对的是新兴的富人们正享受着西方化的高科技服务。

第二,政府施加的价格调控政策给卫生保健市场带来了巨大的、计划之外的影响。为了保障人民的基本卫生保健,政府继续严格掌控了公有制医院和诊所的常规检查服务(如手术、基本化验项目)和常规药物的价格。同时,它也允许各医疗机构从新上市的药品、测试和技术中赢得等于甚至高于15%的利润。更进一步的是,政府对医生的工资制度作出调整,以医生带给医院的收入多少来评判奖金数额。这些收入很大一部分依赖于新药和新技术的销售。以上措施所带来的结果,就是价格昂贵的药物和诸如影像等高科技服务在市场中急剧膨胀扩张,卫生保健领域的价格费用大幅抬升。大部分中国公民无力支付高昂的医疗费用,然而与之相对的是新兴的富人们正享受着西方化的高科技服务。

第三,政府突然完全肢解了公社制度,将农业经济私有化。这一变化的副作用就是使得广大农村的卫生保健的可靠网络濒临解体。中国的9亿农民失去了合作医疗,没有医疗保险,无力支付巨大的医疗费用。同时,那些自吹自擂的赤脚医生们纷纷失业,被迫成为私人医疗机构的开业者。在体制的放纵下,他们放弃了过去有政府补助的公共卫生服务,转而从事未经培训过的、更加赚钱的技术服务。因此,他们的医疗水平受到了极度质疑。曾经的赤脚医生如今迅速发现,卖药是最能赚钱的方法之一,因此药品价格和销量在农村不断膨胀上升。

第四,如同卫生保健的财政制度等一样,中国政府也逐渐减少了对公共卫生系统的中心调控,削减了对地方公共卫生事业的中央财政支持。除了增加城乡差距外,这一举措也减少了许多地区公共卫生项目的资金。为了补偿资金短缺的情况,中央政府允许地方公共卫生机构自谋生路,如提供个人医疗服务,向某些公共卫生项目收取费用,如监督宾馆和餐厅的卫生条件如何,工厂是否遵守环境条例等。可以预见的是,地方公共卫生机构将焦点更多地投入在获益项目上,而忽略了健康教育、妇女健康和流行病控制等方面。在1990年到2002年之间,公共资金占公共卫生收入的比例从60%跌至42%(见原文图2),诠释了中国公共卫生系统的部分私有化。曾经作为农村公共卫生突击队的赤脚医生,由于缺乏资金支持,也停止为民众提供公共卫生服务。

这一连串事件所带来的不幸后果表现在以下几个方面:卫生保健支付体系的总体运行、城市与乡村的不平等,以及流行病防治措施的成效。中国的新型私有化卫生保健支付体系所存在的问题与它的友好联邦美国相比可谓有过之而无不及。仅有29%的中国公民享有医疗保险。2002年,卫生保健收费中现金支付比例占到了58%,而1878年只有20%。在2001年的有代表性的3个省份居民调查中,一半调查者表示他们在过去一年里曾经因为费用过高而逃避治疗。

但是,卫生保健的费用依然在膨胀,尽管相对美国依然处于较低水平。从1978年到2002年,中国的个人医疗人均消费增长了40倍,从11元涨到了442元。总的来说,各种形式(包括公共卫生在内)的国家卫生保健费用从占GDP的3.0%增长到了约5.5%。由于卖药和出售高科技服务产生的利润,这些项目都已经利用过度。一半的费用都源于药物(相比之下美国只占到了10%)。受西方资本主义的影响,新型的盈利性医疗机构正逐渐浮出水面,它们为中国富裕的城市精英们在完美的新设施中提供西方化的医疗服务。

与此同时,中国卫生保健制度的效率正在陡然下降。自从1980年以后,随着私人医疗机构的成长,中国卫生保健机构和人员都迅速增长,但是因为一些障碍,这些卫生保健地区的使用和产能都有所降低。对于很多美国人来说,财政保障的降低和日益膨胀的费用以及效率低下也正是美国现状的真实写照。

接着下面让我们透过城乡差距来看看中国80年代后期以来卫生保健改革所带来的影响。在中国以市场为基础的卫生保健制度之中,消费者的收入是衡量获得的服务和服务质量如何的关键预测因子;城市人均收入是农村的3倍,使得城市居民在卫生保健方面的获益颇丰。在1999年,49%的城市居民都有医疗保险,相比之下农村的覆盖率只有7%,在西部不发达省份只有3%。此外,农村社区的服务质量比城市低,其理由是放之四海而皆准的:农村的卫生保健设施的数量和质量都无法满足需要。尤其注意的是,农村的依赖服务大多依赖曾经的赤脚医生,他们都从未经受良好训练,如今只靠卖药和提供静脉输注——一种中国广为流行的治疗方式为生。据估计,在农村1/3的药品都是假药,使得商贩们赢得了巨额涨价幅度。

广大的农民意识到当地的卫生保健质量比先前更差了,于是身患重病的农民们经常跳过当地的医生和医院,转而向城市的医院门诊寻求帮助,这就使得前者没有得到充分利用,而后者则被利用过度,而对于那些寻求更昂贵的医院服务的农民来说,自身的财政负担也增重了。医疗花费是农村贫穷和农民进城的主因,他们来到城市可以寻求更好的医疗服务,赚取更高的工资以支付医疗费用。城乡财富的差别同样深刻地影响了公共卫生开销,例如上海的公共卫生开销就是最贫穷的农村地区的7倍之多。

这些城乡间的财富、财政、医疗的便利性,以及公共卫生开销差别都体现在统计数据中。1999年,婴儿死亡率在乡村是37/1000人,在城市是11/1000人。2002年,5岁以下儿童死亡率在乡村为39/1000人,城市为14/1000人;城市和乡村的母亲死亡率之比为72:54, 相对于每100,000人而言。也许最令人震惊的是,尽管城市的婴儿死亡率正在持续下降,然而在一些贫穷的乡村婴儿死亡率最近竟有所增加,并且一些曾经已控制的传染性疾病如血吸虫病也在死灰复燃。

城乡卫生保健方面的鸿沟成为了一些农村地区愤怒的来源,这些愤怒针对中国政府、共产党和中国的新富人,并且成为了农村频频发生的暴乱和骚动的导火索。在一个自古以来农民起义夺政权(如共产主义革命)的国家,如今卫生保健领域的城乡差距不得不引起中国领导团队的重视。

最后,失去中央政府主导和财政支持的公共卫生服务也严重破坏了中国面对重大传染病的积极有效的应对能力。中国政府面对SARS的反应速度之慢就是一个典型案例,这使得社会对中国的公共卫生设施能否有效应对禽流感疫情提出了质疑。同样的质疑也体现在越来越多HIV感染和多重耐药结核尤其是农村地区的结核之中。

政府的回应措施

为了维护其信用,中国政府意识到并且开始着手处理其自身造成的医疗卫生重大问题。政府的举措有着高度的实用性,不受意识形态的限制,常常引进国外的先锋思想和举措(在深思熟虑之后)。中国也从其难得的财政机遇中获益。由于其经济迅速增长,国家和当地政府能够在不减少其他基本社会服务如住房、教育、国防的前提下,仍有足够的税收收入投入到基本卫生保健中。

由于城乡两重天,政府对其分别采取了不同的策略。与美国类似,中国政府试图将各种设施联系起来,重建城市卫生保健安全网络。首要举措就是职工医疗保险(mandated employer insurance)。1998年,中央政府要求所有的私人和国有企业都要为其员工提供医疗存款账目和重大灾难保险。借用新加坡的方法,医疗存款账目需要人们将自己的部分工资存入账户中,以支付其部分医疗费用。由于账户里面包括患者自己的钱,患者就会格外关注医疗花费,同时账户也可以抵消部分费用。医疗存款帐目可以覆盖员工年收入10%以上的医疗费用,重大灾难险可以覆盖10%到400%的费用。最后,雇主可以给员工提供购买额外保险的机会,以覆盖超过年收入400%的医疗费用。

这一制度其实并不完美。一些雇主声称自己无力支付医疗账户而拒绝遵守国家规定。一些城市居民在非正规无工会组织的公司工作。公司为了逃避付钱给员工,组建之后又迅速解散。员工的家属可能没有覆盖在保险中。中国本土的私人医疗保险机构已经兴起,他们将保险卖给能支付得起的少数富人,并且中国也正在考虑外国保险公司的介入。中国政府是否有能力给那些仍无医疗保障的51%的城市居民下定心丸,该如何出手,这些都是悬而未决的迷题。

尽管中央政府对农村医疗卫生问题的处理比城市更加缓慢、更加不情愿,政府已经下定决心去解决它,因为已有证据表明,卫生保健费用问题削弱了其他国家的政府解决农村贫困问题的努力。2002年,政府试行创建了极为基础的卫生保健财政安全网络(a very rudimentary financial safety net for health care,即新型合作医疗制度)。在这一框架下,政府每年提供相当于2.50美元的数额去帮助每位农民解决基本保险计划,而每位农民自身支付1.25美元。由于资金有限,这些计划只能包含住院费用(减免比例很高),而不包括适当的基础保健服务和药物。哈佛公共卫生学院的人员正在帮助中国政府策划能覆盖预防、基本保健和保险在内的新模型。

由于SARS敲响的警钟,中央政府也决定投资资金重建其控制传染病的基础设施,尽管其他公共卫生方面还暂无动静。政府已经构建了区一级的疾病上报电子系统。如今每个区都有负责的传染病医院。但是,该体系存在一个主要的瑕疵,就是区一级以下缺乏监督机制。中国的一个区可能居住着成千上百的人口,流感或SARS的爆发在引起区政府注意之前可能已经在当地蔓延开来。并且,中国还没有着力投资到个人卫生的公共教育领域,以及防患于未然的公共卫生实践之中。

由于SARS敲响的警钟,中央政府也决定投资资金重建其控制传染病的基础设施,尽管其他公共卫生方面还暂无动静。政府已经构建了区一级的疾病上报电子系统。如今每个区都有负责的传染病医院。但是,该体系存在一个主要的瑕疵,就是区一级以下缺乏监督机制。中国的一个区可能居住着成千上百的人口,流感或SARS的爆发在引起区政府注意之前可能已经在当地蔓延开来。并且,中国还没有着力投资到个人卫生的公共教育领域,以及防患于未然的公共卫生实践之中。

回顾与展望

中国卫生保健制度的现代史为美国和其他国家的研究者们提供了许多经验教训。过于激进的卫生保健体制私有化似乎会给居民健康和政府稳定带来巨大威胁。中国的例子也进一步表明,政府的参与在确保高效的健康安全网络方面至关重要,并且无论当地的语言、历史、文化如何,医疗卫生服务都必须是有偿的。不仅仅中国医生和医院因为提供高科技服务而获得利润,数十年来美国的医生和医院也同样大肆宣扬高科技服务。事实上,中国给世界上的最重要一课是:只要领导愿意,任何地区都可能达到甚至超越美国卫生保健系统为时已久的不平等和低效率的现状。

同时,中国正在努力抹平其自身造成的创伤,乐观主义者也找到了卫生保健体系有希望的理由。中国领导者们已经开始有目的而清醒地修复过去的损害,并且正着力塑造新卫生保健制度,以适应本土国情。对于这个新制度到底如何目前很难确定,但是它无疑会包含保险和服务在内的私人和公共举措,并且城市和乡村的政策一定存在天壤之别。一个中美的共同难题就是如何改革一个效率低下、组织混乱的卫生保健支付体系,这种体系在城市是如此庞杂,而在乡村却是如此缺乏。中国即将面临的另一挑战就是如何让卫生保健人员尤其是医生具备职业化的伦理道德,这种伦理思想确保了私有化的卫生保健体制能够保护患者利益,公平地为患者提供服务。对于数代中国医疗工作者来说,他们的道德框架不是职业化,而是忠于祖国和共产主义意识形态。另一个挑战就是中国的地域辽阔,各地发展迥异。考虑到中国对全球的政治和人民健康的重要性,美国政府也需要像中国领导者一样,用智慧和创造力去面对医疗卫生的挑战。在一个充满恐怖主义、SARS、禽流感、HIV的时代,任何一个国家的卫生保健都不是一座孤岛。

来源:《新英格兰医学杂志》2005-9-15 观察

Privatization and Its Discontents — The Evolving Chinese Health Care System. David Blumenthal, William Hsiao. N Engl J Med 2005; 353:1165-1170